Clarice Lispector, “La scoperta del mondo 1967-1973”

Il libro dell’anno per «Le didascalie»

È la fine dell’anno e, inevitabilmente, è tempo di consuntivi. Per chi in particolare è appassionato di libri, è il momento di fare un bilancio delle letture che lo hanno accompagnato negli ultimi dodici mesi e di indicare qualcuna di quelle da cui è stato più preso e che lo hanno convinto maggiormente.

Nel mio caso, mi sento di dire che sul fronte delle letture il 2024 è stato un anno positivo: dopo una partenza stentata, dedito più a impegni fisici che non ai libri – oltre a L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi, 2023) e Works di Vitaliano Trevisan (Einaudi, 2022), non mi sovvengono letture particolarmente significative –, da aprile-maggio in avanti ho ripreso a leggere con maggiore intensità, attingendo soprattutto al bacino degli arretrati, tanto su carta quanto in formato digitale, nonché ai prestiti in biblioteca (presso la “Mechiorre Delfico” di Teramo e la “Giuseppe Lesca” di San Benedetto del Tronto, nello specifico). Alla fine, se non ho superato la soglia dei quaranta libri letti in un anno (da lettore lento, anzi lentissimo, per me già un bel traguardo), poco c’è mancato.

(Ecco, una cosa che devo ripromettermi di fare nel 2025 e in seguito è riprendere a segnarmi per bene i libri che leggo, con data di inizio e fine, oltre che titolo, autore, eventuale traduttore, editore, anno di uscita e genere.)

E allora, accanto ai due volumi già citati, mi piace ricordare questo 2024 per la lettura, tra gli altri, di Norwegian Wood di Lars Mitting (UTET, 2016), Parenti lontani di Gaetano Cappelli (Marsilio, 2008), Scuorno di Francesco Durante (Mondadori, 2008), Le storie di Arturo Bandini di John Fante (volume antologico Einaudi del 2007), Invernale di Dario Voltolini (La nave di Teseo, 2024) e Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini (Marsilio, 2024), mentre mi ha rapito solo fino a un certo punto Alma di Federica Manzon, vincitrice del Campiello (Feltrinelli, 2024).

Ma se devo basarmi su quante volte l’ho citato in giro, ora su Facebook ora su Tumblr, il mio libro preferito del 2024 è, a mani basse, La scoperta del mondo 1967-1973 di Clarice Lispector (1920-1977), per la traduzione di Mauro Raggini (La Tartaruga, 2001).

È un volume raro e da tempo fuori catalogo, oltre che corposo (485 pagine), cercato e preso d’impeto in biblioteca dopo essere rimasto colpito da quel che ne scriveva l’irlandese Sinéad Gleeson (in Italia pubblicata da SUR) in un pezzo uscito su «Granta» nell’autunno 2021, sul rischio di scrivere pubblicamente con eccessiva frequenza.

A mio disdoro, in precedenza non avevo letto nulla di Lispector, pur sapendo della sua grande rilevanza nella letteratura brasiliana e mondiale del secondo Novecento. In questo caso sono però corso a procurarmi detto volume – raccolta delle sue “crônicas” settimanali per il «Jornal do Brasil» dal 1967 al 1973 (qui alcune in originale) – e subito ho cominciato a leggerlo con vivo interesse, tanto da farne la lettura scelta di tutta la prima metà di agosto. E come accennato, mi sono anche messo a citarlo a ripetizione.

A seguire, un pot-pourri di queste citazioni.

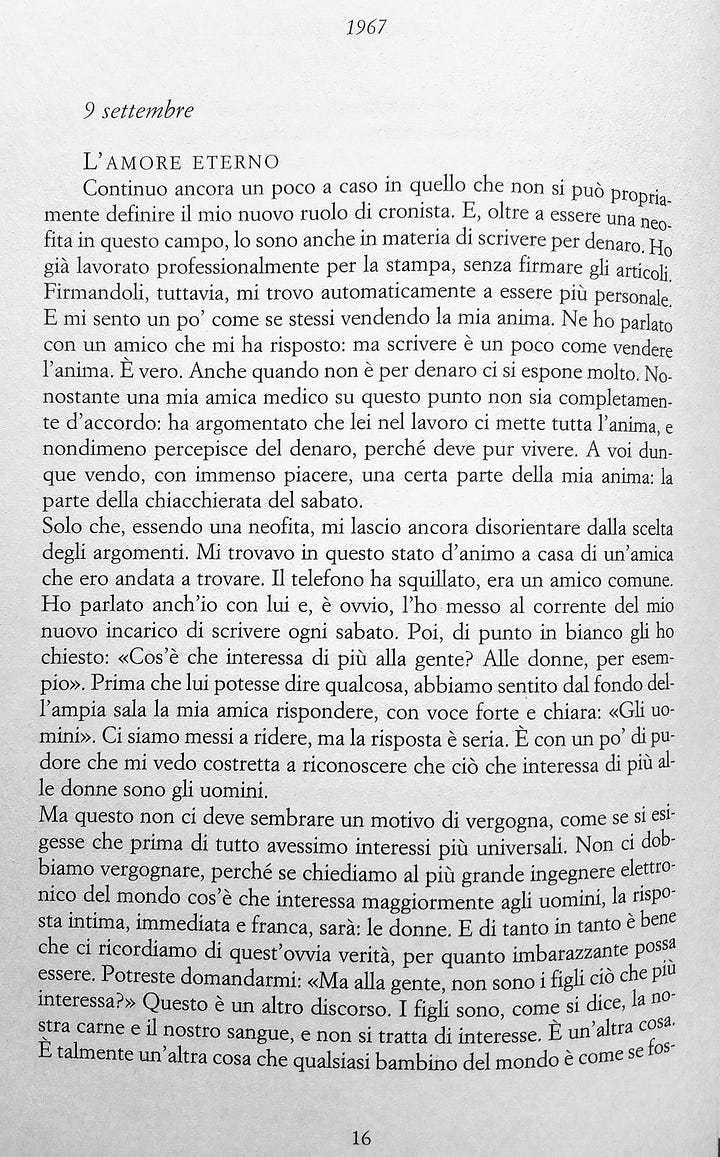

Nella cronaca del 9 settembre 1967 Lispector racconta di essere al telefono con un amico, in casa di una comune amica, e mentre parlano del suo nuovo incarico di cronista di punto in bianco le viene da domandargli: «Cos’è che interessa di più alla gente? Alle donne, per esempio». L’amico non fa in tempo a rispondere che l’altra donna si intromette, con voce forte e chiara, dicendo: «Gli uomini». Da qui parte un lungo e interessante ragionamento che oggi potrebbe suscitare anche parecchie contrarietà, ma ciò non toglie che racchiuda del vero.

Cos’è che interessa di più alle donne? Gli uomini. E agli uomini? Le donne. E quanto gli uomini fanno soffrire le donne, e quanto le donne gli uomini.

Nella cronaca pubblicata il 7 ottobre 1967, Clarice Lispector esprime invece un suo giudizio su un programma di successo della tv brasiliana, ideato e condotto da un tale Chacrinha, che si potrebbe considerare un equivalente dell’italiana Corrida; ovvero, uno spettacolo di dilettanti allo sbaraglio, dove «il conduttore si veste con abiti assurdi, il dilettante presenta il suo numero e, se non ha successo, entra in funzione la sirena di Chacrinha, cacciandolo via. Oltretutto Chacrinha ha un qualcosa di sadico: il piacere che prova a usare la sirena è palpabile. E le sue spiritosaggini si ripetono continuamente, o per mancanza di fantasia o perché ha la mente offuscata». Da qui la conclusione di Lispector:

Non riesco a capire. La nostra televisione, tranne qualche eccezione, è povera, nonostante la sovrabbondanza di messaggi pubblicitari. Ma Chacrinha è troppo. Semplicemente, non sono riuscita a comprendere il fenomeno. E sono rimasta delusa, triste: vorrei un popolo più esigente.

Commento mio su Facebook: «Corsa avanti nel tempo, fino ai nostri giorni, e cambio di Paese, passando in Italia: sostituite Chacrinha con chi volete voi e poi ditemi se il giudizio di Lispector non sia applicabile anche alla nostra attuale tv. Per quanto mi riguarda, in ogni caso, anch’io dichiaro di essere “deluso, triste: vorrei un popolo più esigente”. E questo a prescindere da quel che passa la televisione».

Passando alla cronaca del 30 dicembre 1967, Lispector racconta di avere ricevuto la richiesta per un’intervista. Non le piace rilasciare interviste, le domande le mettono ansia, ma alla fine cede. All’ora stabilita si presenta così a casa sua «una ragazza bellissima e adorabile», con la quale si instaura «un contatto immediato». Le domande vertono quasi tutte sulla letteratura. Una in particolare, inevitabile:

Mi ha chiesto se mi consideravo una scrittrice brasiliana o semplicemente una scrittrice. Ho risposto che, prima di tutto, per quanto femminile sia una donna, non è una scrittrice, ma uno scrittore. Lo scrittore non ha sesso, o meglio, li ha tutti e due, in dosi ben diverse, questo è ovvio. Io mi consideravo semplicemente uno scrittore, e non uno scrittore tipicamente brasiliano. Lei ha argomentato: “Neanche Guimarães Rosa, che scrive così brasiliano?” Ho risposto che neanche Guimarães Rosa: lui era esattamente uno scrittore per qualsiasi Paese.

Poi una domanda di quelle scomode:

[…] quello che mi importava di più, se la maternità o la letteratura. Il modo più immediato per sapere la risposta è stato chiedere a me stessa: se dovessi scegliere una delle due, quale sceglierei? La risposta era semplice: abbandonerei la letteratura. Non c’è dubbio che come madre sono più importante che come scrittrice.

Proseguendo e arrivando alla cronaca del 9 marzo 1968, Lispector lancia quindi un “grido” di stanchezza e professa l’intenzione di non volere più scrivere libri:

So che quello che scrivo qui non si può definire una cronaca né un editoriale né un articolo. Ma so che oggi è un grido. Un grido! di stanchezza. Sono stanca! È ovvio che il mio amore per il mondo non sia bastato a impedire guerre e morti. E l’amare non mi ha mai impedito di piangere dentro di me lacrime di sangue. Né ha impedito separazioni mortali. […] Tornando alla mia stanchezza, sono stanca che tanta gente mi trovi simpatica. Desidero quelli che mi trovano antipatica, perché con loro sento una certa affinità: provo una profonda antipatia per me. Cosa farò di me? Quasi niente. Non scriverò più libri. Perché se scrivessi direi le mie verità così crude che sarebbero difficili da sopportare, per me come per gli altri. Essere ha un limite. Sono già arrivata a questo limite.

Ma nella cronaca del 14 settembre 1968, ecco invece come parla della scrittura:

Una volta ho detto che scrivere è una maledizione. Non ricordo di preciso perché l’ho detto, e sinceramente. Oggi lo ripeto: è una maledizione, ma una maledizione che salva. Non mi riferisco tanto allo scrivere su un giornale. Ma allo scrivere quello che eventualmente può trasformarsi in un racconto o in un romanzo. È una maledizione che si impone e trascina con forza come un vizio penoso da cui è quasi impossibile liberarsi, perché niente lo sostituisce. Ed è una salvezza. Salva l’anima prigioniera, salva la persona che si sente inutile, salva il giorno che si vive e che mai si capisce a meno che non si scriva. Scrivere è cercare di capire, è cercare di riprodurre l’irriproducibile, è sentire fino in fondo il sentimento che altrimenti rimarrebbe solo vago e soffocante. Scrivere è anche benedire una vita che non è stata benedetta. Che peccato che io sappia scrivere solo quando la “cosa” arriva spontaneamente. In questo modo mi trovo in balia del tempo. E, fra uno scrivere sincero e l’altro, possono passare anni. Sto ripensando con nostalgia al dolore di scrivere libri.

Cronaca poi del 26 aprile 1969, su uno scambio avuto con una ex domestica che è andata a farle visita, finendo per parlare di depressione:

Che cosa misteriosa: parlava come una padrona di casa, il suo viso era quello di una padrona di casa, e tuttavia era vestita come una domestica. Sapeva dell’incendio che mi aveva colpita, immaginava il dolore che avevo provato, e disse: “È meglio sentire dolore che non sentire niente”. “Ci sono persone”, aggiunse, “che non hanno provato mai neanche la depressione, e non sanno cosa si perdono.” Mi spiegò, proprio a me, che la depressione insegna molte cose. E – giuro – aggiunse queste parole: “La vita deve avere un pungolo, se no uno non vive”. E usò la parola “pungolo”, che a me piace.

E nella cronaca del 22 novembre 1969, eccola parlare del potere salvifico del parlare:

Devo parlare perché parlare salva. Ma non ho una sola parola da dire. Le parole già dette mi imbavagliano la bocca. Cos’è che una persona dice all’altra? All’infuori di “come va?”. Se parlare possedesse la pazzia della franchezza, cosa si direbbero le persone fra loro? E il peggio è quello che diremmo a noi stessi, ma sarebbe la salvezza, nonostante la franchezza sia determinata a livello cosciente, mentre il terrore della franchezza viene dal vastissimo inconscio che mi lega al mondo e all’incoscienza creatrice del mondo.

Per chiudere, una citazione dalla cronaca del 28 dicembre 1968:

Thoreau era un filosofo americano che, oltre a cose più difficili da assimilare velocemente, come si può fare leggendo un giornale, ha scritto molte cose che possono aiutarci a vivere in modo più intelligente, più efficace, più bello, meno angosciato. Thoreau, per esempio, si dispiaceva vedendo i suoi vicini intenti a risparmiare e a economizzare in vista di un lontano futuro. Che si pensasse un po’ anche al futuro, era giusto. Ma “migliorate il momento presente”, esclamava. E aggiungeva: “Noi siamo vivi ‘adesso’”. E commentava disgustato: “Stanno accumulando tesori che saranno rosi da tarme e ruggine e rubati dai ladri”.

Il messaggio è chiaro: non sacrificate l’oggi per il domani. Se vi sentite infelici adesso, prendete dei provvedimenti adesso, perché è solo nella sequenza degli “adesso” che esistete. […] Thoreau voleva che facessimo adesso ciò che vorremmo fare. Per tutta la vita ha predicato e praticato l’importanza di fare adesso ciò che è più importante per ciascuno di noi.

Per esempio, ai giovani che volevano diventare scrittori ma che indugiavano – o in attesa di un’ispirazione o credendo di non aver tempo per via degli studi o del lavoro – ordinava di andare “subito” nella loro stanza e cominciare a scrivere. Si irritava anche con quelli che sprecano tanto tempo a studiare una vita che non fanno in tempo a vivere. “È solo quando dimentichiamo tutto ciò che conosciamo che iniziamo a sapere.”

E diceva questa cosa formidabile che ci riempie di coraggio: “Perché non lasciamo entrare il torrente, apriamo le chiuse e mettiamo in movimento tutti i nostri ingranaggi?” Al solo pensiero di mettere in pratica il suo consiglio, sento una corrente di vitalità scorrermi nel sangue. Adesso, amici, sta succedendo proprio in quest’istante.”

In conclusione, che belle giornate agostane passate in compagnia di Clarice Lispector e delle sue “crônicas” settimanali per il «Jornal do Brasil» dal 1967 al 1973. La speranza è che Adelphi, che ora sta (ri)pubblicando tutti i romanzi di Lispector, presto si faccia carico di ridare alle stampe anche questo suo volume bellissimo di scritti vari.

Quanto a me, mi riprometto quanto prima di leggere altro di e su Lispector, a partire dalla biografia (già in mio possesso) Why This World scritta da Benjamin Moser, uscita da Oxford University Press nel 2009 e in tascabile da Penguin, nel 2014. Con l’augurio che, così come di Moser è stata tradotta in italiano (da Rizzoli, nel 2023) la biografia di Susan Sontag, premio Pulitzer nel 2020, col tempo ne arrivi una versione italiana.