La lingua batte dove il dente duole

Pot-pourri di citazioni e pensieri sulla generazione che fu adolescente negli anni ’80

Devo confessare una mia fissa, una delle tante in realtà: chi mi conosce bene – anche solo tramite quello che negli anni sono andato sparpagliando sul web, tra blog e social – ne è già ampiamente al corrente; per tutti gli altri, dichiaro qui di essere in qualche modo ossessionato da un discorso generazionale, con particolare riferimento ai nati dalla seconda metà degli anni Sessanta ai primi Settanta. In poche parole, ho una fissa per la cosiddetta Generazione X, o quantomeno il suo primo scaglione, quello di quanti furono adolescenti negli anni Ottanta. Il che è anche un modo di dire che sono ossessionato esattamente da quegli anni lì, quelli della mia adolescenza e della prima giovinezza, essendo io nato nel 1966.

Non è dunque un caso se ho chiuso il 2024 su Facebook con il post che riproduco sotto:

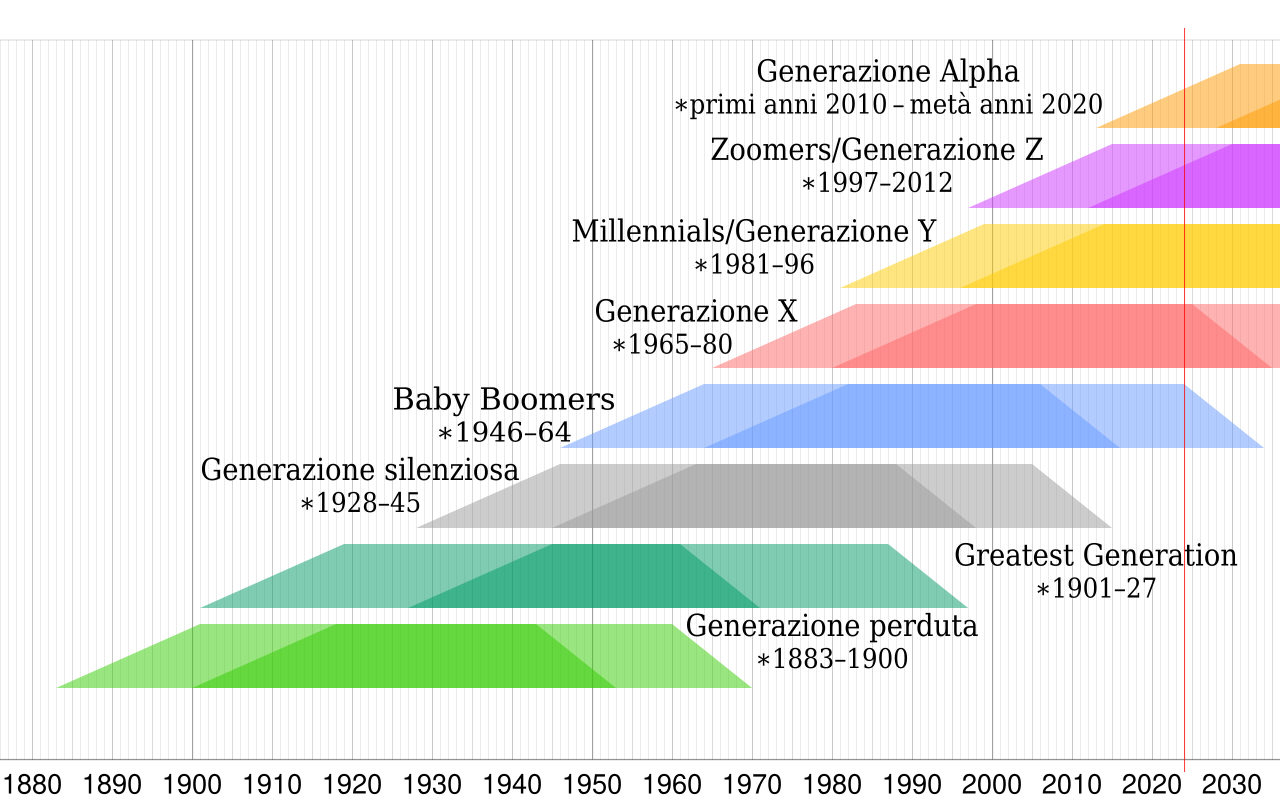

Per i primissimi rappresentanti della Generazione X – per convenzione, le persone nate tra il 1965 e il 1980, venute dopo i Baby Boomers (i nati tra il 1946 e il 1964) e prima dei Millennials (i nati tra il 1981 e il 1996) – il 2025 sarà un anno molto simbolico, visto il raggiungimento della soglia dei 60 anni. Un’età – che per me e i coetanei del 1966 scatterà appena dodici mesi dopo, quindi mi immedesimo con estrema facilità – che farà senz’altro riflettere, spingendo in particolare a un raffronto tra noi e i nostri genitori al raggiungimento di questo stesso traguardo. Genitori che, avendo lavorato e versato i contributi, a 60 anni erano già quasi tutti pensionati da diverso tempo (nel senso che prendevano ormai la pensione, ma in massima parte senza ritenersi per questo in pensione, ovvero arrivati al termine della loro vita attiva) e agli occhi di noi figli allora suppergiù 20-30enni dovevano apparire in sostanza anziani, se non proprio già vecchi. Per contro, un neo sessantenne di oggi, diventato magari genitore a 40 anni o giù di lì (ma, va detto, c’è una fetta ampia della Generazione X che figli proprio non ne ha fatti, e anche in questo noi X rappresentiamo una novità assoluta), a parte che la pensione dovrà in genere sudarsela come minimo per un altro paio d’anni (fatta eccezione per lavoratori delle forze dell’ordine e prepensionati vari), prova un po’ a dargli dell’anziano, quando non del vecchio, e stai a vedere la sua reazione: umiliato e offeso, come minimo non ti rivolgerà più la parola.

Comunque la pensiate, auguri sinceri a tutti i prossimi neo sessantenni della amata e allo stesso tempo tanto vituperata Generazione X.

La mattina del primo dell’anno sempre su Facebook esordivo invece così:

2025, quarantennale della maturità e, soprattutto, di Fables of the Reconstruction. Poco non è. Primo ascolto dell’anno: “Maps and Legends”, in loop.

In questo modo, accanto alla fissa per gli anni Ottanta, dichiarata pure la passione per gli R.E.M. – gruppo che, seppure non scoperto in diretta, ma solo a partire dal 1987, costituisce la colonna sonora di riferimento della giovinezza prima e della maturità poi; mentre per l’adolescenza dovrei citare essenzialmente band dell’ambito hard rock e heavy metal, amori che non rinnego – periodicamente, preda di «inspiegabili raptus» (vedi più sotto), torno ad alzare il volume dello stereo e, cuffia alle orecchie, anche a imbracciare un’emblematica air guitar – ma che oggi considero secondari.

Date tali premesse, era inevitabile che i primi giorni del 2025 finissero risucchiati in un vortice di considerazioni e ricordi legati a un tempo che fu. Questo, in particolare dopo essere stato invitato in un gruppo WhatsApp dei compagni e delle compagne del liceo, in vista di una possibile celebrazione estiva del quarantennale della maturità – nell’occasione ribattezzato “BiVentennale” – dopo l’ultima grande reunion del 2010, per i 25 anni.

Devo insomma ammettere che in questo inizio di gennaio il mio sguardo è stato più retrospettivo che non volto in avanti, come invece mi ero ripromesso a fine 2024. Per venirne fuori al più presto, non mi restava allora che passare in rapida rassegna le cose che nel tempo sono andato leggendo, appuntando e scrivendo a sfondo generazionale e soprattutto sugli anni Ottanta. Risultato: il pot-pourri di citazioni e considerazioni riportate qui sotto, in fedele ordine temporale, con il link sopra la data che rimanda allo spazio web dove le ho pubblicate per la prima volta, e giusto minimi ritocchi.

Con un disclaimer, prendendo spunto da una frase di Beniamino Placido meglio citata più avanti: sia il decennio che la generazione sono unità di riferimento del tutto arbitrarie e fittizie. È perciò evidente che a ragionare tanto per decenni quanto per generazioni «si commette un peccato: di metodo»; ma si dà anche il caso che spesso «ci si azzecca».

Inspiegabili raptus

La chitarra ad aria si suona gesticolando insensatamente e mimando (su uno strumento che non c’è) gli assoli del chitarrista che suona nel disco. Tutto sta nel padroneggiare un’efficace mimica facciale e nella concentrata eleganza delle posizioni che si assumeranno. È lì che si vede la bravura di un chitarrista ad aria, che può essere, di volta in volta, sofferto, appassionato, ironico, cattivissimo e molto sexy. Finita la canzone, le possibilità sono due: suonarla da capo, perfezionando l’interpretazione. Oppure tenere segreta la performance.

Reminiscenze di air guitar riemergono anche a quarant’anni. Esteriormente hanno l’aspetto di inspiegabili raptus.

Stefano Pistolini, Gli sprecati. I turbamenti della nuova gioventù, Feltrinelli, Milano 1995, pp. 252-253.

Fragilità

Una grande fragilità: ti sembra questo un tratto che unisce tanta parte di chi è nato dalla seconda metà degli anni Sessanta a – grosso modo – i due terzi dei Settanta, vale a dire chi ha vissuto almeno qualche anno della propria adolescenza negli anni Ottanta. Fragilità declinata, tra le varie cose, come emotività, frammentarietà, dispersività, labilità e, va da sé, precarietà, tutte ad alti livelli. Fragilità che esteriormente magari si riesce pure a mascherare, dietro una corazza di apparente sicurezza e tutta una serie di dissimulazioni più o meno riuscite, ma che al fondo permane, inestinguibile.

«Bisogna starci attenti, alle canzonette»

Penultimo giorno del 2007, tempo dunque per bilanci e nuovi propositi, ma per una volta voglio astenermi: consuntivi e programmi sono rimandati tutti al nuovo anno. […] Intanto scorrono le pagine di uno di quei libri incontrati per caso, pagati una sciocchezza e che, letti a distanza di anni dall’uscita, conservano una validità stupefacente e fanno anzi registrare una risonanza e un impatto più forti di quelli che avrebbero potuto avere a una lettura immediata, oltre a confermare tante cose che nel nostro intimo già da tempo sospettavamo.

Bisogna starci attenti, alle canzonette. Soprattutto a quelle scritte da un raffinato cantante come Franco Battiato, che è anche l’autore del disco più postmoderno della storia della musica italiana, La voce del padrone. Ricordate? Beatles e Rolling Stones citati nella stessa canzone (“Cuccuruccuccù Paloma”), accostamenti di generi musicali fino a prima rigorosamente separati (basi dance e cori tradizionali di voci maschili, per esempio). Ma soprattutto la consapevolezza di uno smarrimento che, nel 1981, spingeva Battiato ad andare in cerca di «un centro di gravità permanente», che gli permettesse di non cambiare di continuo idea sulle cose e sulla gente. La condizione postmoderna era uscito solo due anni prima. […]

Se volete sapere chi sono i trentenni di oggi leggete tre libri di Tommaso Labranca (Andy Wharol era un coatto ed Estasi del pecoreccio, editi da Castelvecchi, poi Chaltron Hescon, Einaudi) e due di Aldo Nove (Super Woobinda e Puerto Plata Market, Einaudi). Sono i libri che vi spiegano meglio di qualsiasi altro come funziona la testa di questa generazione. Più che guardare ai contenuti, però, fate attenzione alle forme e non curatevi delle scemenze che avete sentito sugli scrittori cannibali. […]

Tommaso Labranca è uno dei più perfetti prodotti degli anni Ottanta, perché nei suoi libri qualsiasi valutazione del pensiero viene valutata e utilizzata indipendentemente dalla sua origine. La testa di chi è stato ragazzo negli anni Ottanta funziona così, per accostamenti talvolta inverosimili. Per questo motivo la questione si può anche ribaltare: i libri di Labranca non sarebbero mai stati scritti senza l’acentricità culturale degli anni Ottanta.

Tommaso Pellizzari, Trenta senza lode. Autodifesa di una generazione disprezzata: i giovani degli anni Ottanta e Novanta, Mondadori, Milano 1999, pp. 42 e 155-157.

A posteriori

Ti irridevano, se non insultavano, anni fa, molti tuoi coetanei, o giù di lì, quando dicevi, molto sicuro di te, a tratti arrogante, che i più giovani di noi, noi allora trenta-quarantenni, arrivati già adulti a internet, e spesso tardi e per vie molto traverse anche al nostro mestiere, avevano una marcia in più di noi, ed erano loro il futuro, non noi, noi eterni indecisi o pretenziosi a oltranza, generazione X o peggio ancora. A posteriori credi di poter dire che non ti sbagliavi. Anzi, ogni giorno che passa la tua diagnosi di allora ti appare sempre più corretta. Per quanto, non che tutto ciò fatto dai più giovani sia esaltante e memorabile; né che tutto ciò fatto dai più adulti sia da buttare e scordare.

Proprio lì

E nulla glielo toglieva dalla testa: era lì, proprio lì, in quegli ultimissimi anni Ottanta, quando tutto si era rimesso vorticosamente in moto, che avrebbero potuto/dovuto compiere un grande balzo in avanti e approdare da subito a una nuova dimensione, più in linea con il mondo intorno a loro. E invece era lì, proprio lì, che era mancato qualcosa, che avevano scontato tutto il ritardo accumulato e, anziché correre sciolti e spediti, si erano ritrovati fermi, impantanati, bloccati. (Negli anni successivi sarebbero anche riusciti – con grande fatica – a tirarsi fuori da quella palude, riprendendo – ora con maggiore coraggio, impegno ed entusiasmo, ora con minore tenacia ed efficacia – la loro marcia, ma quanto dispendio di energie – fisiche e mentali – e quante gioie e soddisfazioni perse e negate. E, ancora, quanti errori e quanti altri inopinati punti di arresto.)

Un panino al prosciutto e una manciata di canzoni

Calmo e rilassato e, praticamente, beato come non capitava da anni, prendo l’abituale commiato estivo dal blog. [Nell’occasione] le parole finali toccano a Labranca e al suo 78.08, il primo libro con cui nei prossimi giorni di relax cercherò di ripetere l’esperienza della lettura ad alta voce già fatta con Libri e cazzotti di Pironti. Al mare, in montagna, in campagna, dove che sia.

È la molteplicità delle cose che vogliamo comunicare che ci rende aggressivi nello .08. E per comunicarlo facciamo come i computer: usiamo le icone. Ognuno di noi, qui dentro, fuori per strada, a casa mia, in un’altra città del Paese sta cercando di comunicare riempiendo il desktop dell’interfaccia sociale con una moltitudine di icone. […]

Magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio, ma il .78 mi appare adesso come un nido lontano, caldo e protetto, in cui vorrei rifugiarmi con poche cose, un panino al prosciutto e una manciata di canzoni.

Mentre lo .08 è uno show affollato e continuo in cui devo esibirmi mostrando le icone, obbligato a conoscerle, a usarle, ad accettarle o a rifiutarle.

Tommaso Labranca, 78.08, Excelsior 1881, Milano 2008, pp. 235-236.

Quando le cose sono cambiate

Giorgio sospirò strofinandosi la faccia col palmo delle mani.

«Vedi, le cose sono molte cambiate, là da noi… Del resto vedo che hai molti giornali italiani. Be’, insomma, il gruppo degli amici, come tu lo ricordi, non esiste più… ognuno ha fatto le sue scelte e… Insomma, qualcuno è proprio sparito dalla circolazione», fece un gesto vago, «magari si è sposato o si è trovato un posto fisso, un lavoro sicuro tipo banca o giù di lì. Qualcun altro è entrato nel Pci, oppure si è messo a fare la lotta armata con quel che resta delle Br… che poi è un modo come un altro per suicidarsi. Sì, perché c’è anche gente che proprio non ce l’ha fatta…» Si puntò eloquentemente l’indice alla tempia. Andrea lo ascoltò in silenzio, combattuto fra il timore e la curiosità di sapere i nomi.

«Ma la maggior parte della gente ha semplicemente scoperto che quello che conta sono i soldi», continuò Giorgio. «E ci sono un sacco di modi per farli, quasi tutti illegali… Capisci?» Andrea annuì.

«Be’, io e Pat ci abbiamo provato. Per un po’ la cosa ha funzionato, ma alla fine si guadagnava giusto quel poco che bastava per tirare avanti… Certo, non c’era la menata di andare in ufficio tutti i giorni. Ma bisogna calcolare il rischio… Insomma, a un certo punto abbiamo deciso di tentare un movimento più grosso, un salto di qualità.»

«Certo… le cose sono andate storte e vi siete trovati con un buco troppo grosso da tappare. Per cui…» Fece il gesto di tagliare la corda. Giorgio sospirò di nuovo grattandosi la testa.

Sandro Ossola, Più bianco del bianco (1989), Underground Noir (collana allegata a «TonicMag», rivista di Tonic Network Benessere), settembre 2008, pp. 254-255.

Il decennio della Grande Mutazione

[U]na delle mie fisse: gli anni Ottanta. Variamente deprecabili e, di fatto, più che deprecati. Comunque degni di riconsiderazione e analisi, specie negli ultimi tempi. Perché il triste presente è – a quanto pare, non solo per me – il risultato soprattutto di quegli anni lì. Così, eccomi di nuovo a condividere in pieno un articolo di Goffredo Fofi, su «l’Unità» di oggi, dove recensisce in parallelo il saggio di Guido Crainz Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale («un libro che tutti […] dovrebbero leggere, invece delle tante sciocchezze che il mercato editoriale produce per intrattenerci e distrarci […]. Serve a capire chi siamo, e come è andata. A capire anche le responsabilità di questo declino». Specie il capitolo su «i “lunghi anni Ottanta”, […] gli anni della vera Grande Mutazione […], ben maggiore di quella già travolgente degli anni del boom»), e il nuovo romanzo di Nicola Lagioia Riportando tutto a casa («appassionata e dolente ricostruzione “privata”» sempre del decennio incriminato). E come d’abitudine, segue citazione:

Alla fine, il pugno di cenere – di chiasso e di solitudine, di drogato istupidimento degli uni o di furbesco conformismo degli altri – non riguarda più le generazioni, riguarda in tutti e due i libri il Paese. Ma questo è il presente, il risultato, mentre è opportuno fermarsi proprio agli anni Ottanta, su cosa sono stati e cosa hanno significato per tutti. Di fatto: la pacificazione sociale dopo gli anni dei movimenti e la loro deriva, negli anni di piombo, il trionfo della finanza e della new economy, del craxismo e della risposta speculare di Mani Pulite (segnali entrambi della fine della politica), e verso la fine del decennio, con la caduta dell’impero sovietico, l’unificazione del pianeta sotto un pensiero unico, il capitale, e padroni unici gli avventurieri del denaro e i loro complici politici. Di fatto: la sconfitta secca dei movimenti e delle utopie, la “fine della storia”, la post-modernità, il dominio dei media favorito dalla diffusione della ricchezza e dalla fine di classi sociali fondamentali nei conflitti precedenti, la cetomedizzazione del proletariato e della borghesia, l’incanaglimento di tutti… Con gli anni Ottanta la “terza guerra mondiale” che ha sconvolto dal ’68 il pianeta, i movimenti e le rivoluzioni l’hanno perduta: una perdita secca e senza speranza. Ed ecco il ripiegamento nella “cultura del narcisismo”, il “pensiero debole”, il new age, e la chiacchiera che sostituisce il pensiero, l’esibizione che sostituisce la rivolta. Fino ai nostri anni e, più che alle passioni tristi, alle tristissime assenze di ogni passione non volgare. Resta ben poco, da cui ripartire, su cui ricostruire qualcosa di non fragile, che possa crescere. […]

Forse il miglior narratore italiano del nostro perverso presente è Walter Siti, ma c’è da essere grati a Lagioia per aiutarci a comprendere com’è cresciuta la sua generazione, quella che tra l’altro sta producendo i nuovi padroncini dell’economia della politica della cultura dopo la crisi (apparente?) della generazione degli arricchiti sul virtuale, e a Crainz per aver mostrato le radici del presente, per costringerci a pensare a tutti i nostri errori di tutti i nostri ieri.

Goffredo Fofi, “I lunghi anni Ottanta. Guido Grainz e Nicola Lagioia raccontano il decennio della vera Grande Mutazione. Il primo con una ricostruzione ‘pubblica’, il secondo con una ‘privata’”, «l’Unità», 18 ottobre 2009, p. 12.

Ragionando per decenni

[Un] ripescaggio a cavallo tra ’89 e ’90. In questo caso viene graziosamente in aiuto l’archivio di «Repubblica», cui rimando per la lettura integrale del bell’articolo in cui Beniamino Placido giocava d’anticipo, a inizio dicembre 1989, nel tracciare un bilancio degli anni Ottanta, che finiva per identificare nel «decennio dei rifiuti». Qui riproduco l’inizio, che con poche modifiche potrebbe stare anche in un articolo che abbozzi un giudizio degli anni Zero del Duemila, tra poche settimane in scadenza e, dunque, sicuramente oggetto di numerose analisi.

Siamo appena entrati nell’ultimo mese dell’anno. Quest’anno è l’ultimo degli Ottanta. Che saranno seguiti, a loro volta, dall’ultimo decennio del secolo, del millennio. So già che fra qualche settimana, nell’attraversamento di quella invisibile dogana che separa nei nostri giornali un anno dall’altro, arriveranno le richieste: nulla da scrivere, nulla da dichiarare, su questi nostri Anni Ottanta? È tempo di fare un bilancio.

Sì, qualcosa da dichiarare ce l’ho. Lo faccio subito, per togliermi il pensiero. Ho da dichiarare un grosso volume che porto nella valigia, e un pensierino che mi accompagna, da quando il decennio è cominciato. È stato allora che ho comprato e poi letto, sottolineato, annotato in margine questo libro di Storia dell’Arte. Ma non di Storia dell’Arte soltanto.

L’ha scritto un professore dell’Università di Berkeley, in California, che si chiama Peter Selz. Si intitola Art in our times (L’arte nel nostro tempo). Sottotitolo: Una storia illustrata (A pictorial history): 1890-1980. È stato pubblicato a New York nel 1981.

È scandito deliberatamente, quasi spudoratamente per decenni. Lo studioso prende gli avvenimenti politici, poi quelli culturali – pittura, scultura, letteratura – di ogni decennio e li mette in colonna. Poi li illustra con bellissime riproduzioni: di quadri, di statue, di architetture. Poi dice: vedete? Tutti gli avvenimenti degli Anni Dieci hanno un forte tratto distintivo in comune. Così gli Anni Venti, così gli Anni Trenta. Così tutti gli altri decenni che abbiamo attraversato.

Gli amici premurosi che ho, e che di Storia dell’Arte si intendono davvero, mi dicono che così non si può, non si deve procedere. Sono sicuro che hanno ragione. Il decennio è un’unità di misura fittizia. Perché dovrebbe caratterizzarsi in modo particolare? Sta di fatto, però, che a ragionare per decenni si commette un peccato: di metodo, ma ci si azzecca.

Beniamino Placido, “Bilancio degli anni Ottanta. Il decennio dei rifiuti”, «la Repubblica», 6 dicembre 1989, p. 32.

Life is life

Poco più di un giorno e si saranno chiusi anche questo 2009 e questi anni Zero del terzo millennio. Tra passi avanti e passi indietro, e una sensazione generale di perplessità e smarrimento. Nella testa e nel corpo, malgrado il forte raffreddore rimediato tra i freddi spifferi di una discoteca sovraeccitata, ancora le note maffe di “Live is Life”. Emblema di una paradossale nostalgia per il pop e il trash dei primi anni ottanta, che mai e poi mai avrei immaginato di sviluppare. Forse, simbolo anche della diffusa adolescentizzazione dei nostri tempi, in cui comportamenti adulti e responsabili sono sempre più rifuggiti o peggio ancora scoraggiati o resi impossibili; e dove, chi più chi meno, incorriamo spesso in atteggiamenti regressivi, dei quali, a mente lucida, andare poco o per niente fieri. Sicché, aprendo a caso l’ultimo libro comprato, verrebbe da condividere appieno quanto c’è scritto:

[Q]uanto hai dinnanzi non è qualcosa che puoi facilmente separare da te stesso. Ecco cosa intendo per essere ferito: non puoi vedere e basta, perché ogni cosa in un certo qual modo ti appartiene, è parte della storia che si svela dentro di te. Probabilmente sarebbe un bene, credo, diventare tanto insensibile da non lasciarti più coinvolgere da nulla. Ma in tal caso saresti solo, talmente tagliato fuori da ogni altro essere umano che la vita ti diverrebbe impossibile. Qui c’è chi riesce a farlo, chi trova la forza di trasformarsi in un mostro, ma saresti sorpreso nel sapere quanto siano pochi. Oppure, per metterla diversamente: siamo diventati tutti dei mostri, ma non c’è quasi nessuno che non abbia serbato dentro di sé qualche reminiscenza della sua vita passata.

Questo è forse il problema più grosso. La vita come la conosciamo è finita, e tuttavia nessuno è capace di capire da cosa sia stata rimpiazzata. Chi di noi è cresciuto altrove o è abbastanza vecchio da ricordare un mondo diverso dal presente, lotta con enorme difficoltà per tirare avanti giorno per giorno. Non sto solo parlando delle privazioni. Di fronte a un normale avvenimento non sai più come agire, e dal momento che non puoi agire, ti ritrovi nell’incapacità di pensare. Hai la mente confusa e turbata. Tutt’intorno a te un cambiamento si sussegue all’altro, ogni giorno produce un nuovo sconvolgimento e le vecchie certezze sono, di fatto, vaghe e vuote. Questo è il dilemma. Da un lato vuoi sopravvivere, adattarti, fare di necessità virtù. Ma dall’altro, tutto ciò sembra comportare la soppressione di ciò che un tempo ti faceva ritenere un essere umano. Capisci cosa sto cercando di dire? Per vivere devi far morire te stesso. Ecco perché tante persone si arrendono. Perché, per quanto lottino con forza, sanno di essere destinate a perdere. E a quel punto è completamente inutile tentare di lottare.*

Paul Auster, Nel paese delle ultime cose (1987), traduzione di Monica Sperandini, in Romanzi, Einaudi, Torino 2009, pp. 350-351.

* Invece no: malgrado le tante perplessità e il ricorrente senso di smarrimento e a tratti abbattimento, credo con forza che non sia completamente inutile tentare di lottare e che non necessariamente siamo sempre destinati a perdere. E azzardo persino un pronostico: il nuovo decennio sarà piuttosto conflittuale, e allo stesso tempo, o proprio per questo, ricco di vita (quanto più matura e responsabile, si spera).

I nostri secondi quarant’anni

[S]olo guardando in faccia la Medusa – il che, nel caso di uno scrittore significa riuscire a opporvi lo specchio di una lingua che la racconti senza restarne pietrificati – sarà possibile, anche fuor di letteratura, trovarsi a un certo punto dall’altra parte del guado. Amare i propri tempi difficili tanto da volerli riscattare: mi pare un ottimo vertiginoso trampolino, per i nostri secondi quarant’anni.

Nicola Lagioia, “Questa generazione”, «Il Sole 24 Ore» e «minima & moralia», 8 agosto 2010.

Diventare finamente adulti

Serve verità e serve che l’Italia diventi adulta. I figli dovranno trovare metodo e coerenza per diventare, e far diventare, tutti (vecchi compresi) finalmente adulti. Per farlo dovranno forse imparare a “sapersi raccontare” come una generazione un po’ più conservatrice (e morale) e un po’ meno spensierata, che si fa carico della crisi e degli errori del passato superando i luoghi comuni e le ipocrite schematizzazioni che bloccano un reale rinnovamento. Più vicina ad alcuni valori dei suoi nonni che a molti di quelli dei suoi padri. Dovrà riscoprire il rispetto per le regole e l’arte di trovare soluzioni giuste perché efficaci, invece che efficaci perché giuste, ai problemi della modernità.

Serve, dunque, una reale discontinuità. Per essere realmente rivoluzionaria, questa generazione, dovrà hegelianamente negare se stessa e gli schemi entro cui si muove. La questione, per i giovani, per chi fa cultura, per chi fa politica o per chi fa informazione, non è scegliere al ribasso tra le alternative che vengono ora offerte, oppure procedere per sommatorie “gentili” raccattando qua e là elementi condivisibili, ma è rompere i confini dello schema della scelta. Andare oltre.

Cesare Buquicchio, “Sta arrivando la ‘generazione verità’”, «l’Unità», 3 settembre 2010.

Due possibilità

A questo punto, anno 2010, le possibilità sono due: ci si può pretendere incurabili, inesorabilmente vittime (ma più di quanto si possa immaginare complici e dunque artefici) di un infinito ergastolo filiale […]; oppure, al netto di ogni alibi, si decide di correre il rischio di usare tutto il tempo e tutta l’intelligenza ancora a disposizione per mutare postura psicologica e realizzare un’impresa che da sola, adesso, avrebbe un portato politico prodigioso.

Giorgio Vasta, “Come s’inventa un modello culturale”, «la Repubblica», 19 ottobre 2010 (via minima & moralia).

A un bivio

[Il] demone di tanti trenta-quarantenni italiani che il precariato lo hanno interiorizzato, fino ad elevarlo, in mancanza di meglio, a filosofia di vita: e dopo un decennio passato a corteggiare diverse carriere, senza sceglierne veramente nessuna, si ritrovano a quarant’anni bloccati a un bivio, consapevoli che scegliere una via, una carriera, un mestiere, una vita, significa rinunciare ad altre vie, ad altri mestieri, altre vite.

Leonardo Tondelli, “Del prendere Adinolfi un po’ sul serio”, «l’Unità» online, 30 settembre 2011.

Con la lente del poi

Penso che se domani ci mettessimo a scandagliare e analizzare minuziosamente tutto il nostro passato, ben poco si salverebbe; per meglio dire, ben poco non ne uscirebbe più che ridimensionato, più che smitizzato. Ciò non toglie che sia anche più che lecito continuare a nutrire questa o quella tenera nostalgia per altri tempi. Tempi diversi da quelli di oggi. Tempi in cui noi eravamo diversi da come siamo oggi. Tempi in cui era ancora tutto molto aperto e, alla luce di ciò, bastava poco per dirci contenti. A differenza di oggi, che speculiamo e critichiamo e non vediamo gioia e bellezza quasi più in nulla. Così da commentare, per esempio (ieri):

Erano belli i tempi delle superiori: certo, se non altro perché eravamo ancora dei “bimbetti”, per un verso o per l’altro. Se però ci riflettiamo più a fondo, scommetto che questa presunta “bellezza” si ridimensiona, se non scompare, in un niente. Per quel che mi riguarda, di altri anni forse sì (penso in particolare ai Settanta), ma di quei primi anni Ottanta e di un po’ tutto quel decennio non riesco ad avere una grande nostalgia, se non per qualche aspetto marginale (tipo la musica, ma nemmeno tutta). Se cioè mi metto a esaminarli al microscopio, con la lente del poi, vi trovo tante di quelle cose che non andavano, o andavano solo così così (anche o soprattutto nella scuola), che perdono ogni fascino, per caricarsi invece di ombre su ombre. Forse esagero nel mio giudizio, ma è un fatto che io ancora non riesco a essere riconciliato con il ricordo di quegli anni. Pure per il latino, grosso modo ok i primi due anni di liceo, gli altri lacunosissimi…

Commento (nato da un discussione sull’attualità del latino e un conseguente cenno a quando lo studiavano quelli della mia età, chi alle magistrali e chi al liceo) che a suo modo fa pendant con uno espresso in occasione della morte di Dalla:

A me Lucio Dalla fa tornare agli anni a cavallo tra Settanta e Ottanta, fine delle medie e inizio del liceo, anni ancora di grande innocenza, tenerezza e/o sprovvedutezza, visti con il senno di oggi. La sua morte mi porta perciò anche a pensare con più forza che mai a quanto tempo e quante vite, in un certo senso, siano passati da allora.

PS Una postilla, in risposta all’obiezione di chi su Facebook mi invita a «non essere così pessimista», spiegando che «i ricordi sono belli perché ci si ricorda solo delle cose piacevoli», mentre «le angosce e le frustrazioni» del passato è preferibile lasciarsele alle spalle, perché bastano quelle presenti.

«Ci si ricorda solo delle cose piacevoli»: direi di sì, per lo più è così; il resto tendiamo a rimuoverlo e ignorarlo, o viceversa finiamo a volte per edulcorarlo e in qualche caso riabilitarlo. È la nostra strategia abituale per andare avanti. Non so dire se questo sia sempre di giovamento (ogni tanto nella vita forse sarebbe bene ricordare e riesaminare a fondo anche quello che non è andato esattamente per il verso giusto, ciò che ha lasciato in noi quelle piccole e grandi ferite che magari si fanno ancora sentire, impedendoci di vivere ed esprimerci al meglio), ma è innegabile che senza sarebbe assai peggio. Per dirla con Kierkegaard, «la vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti». Quindi, prendiamo quel poco o tanto di buono che il passato può averci lasciato, non denigriamolo troppo, d’accordo (ma non dipingiamolo nemmeno tutto rose e fiori, ché non lo è mai), e guardiamo quanto più avanti, impiegando le nostre energie migliori per ciò in cui crediamo davvero, per ciò che ci rende felici, per ciò che è capace di produrre gioia e bellezza.

Il tempo di accudire i padri

[L]a nostra generazione un ruolo storico fondamentale l’ha fino ad ora svolto. Come si fa a definirla perduta? Attraversare l’ultimo decennio è stato come vivere in casa di genitori alcolizzati. Il paragone è forte, ma è difficile trovarne uno più calzante per riunire in un’unica patologia irresponsabilità, tirannia e amorevole paternalismo in contraddizione con se stesso.

Nicola Lagioia, “Il tempo di accudire i padri”, «Orwell», inserto culturale di «Pubblico», 22 settembre 2012.

De generationes

(25 agosto 2012)

Un’altra generazione ha cominciato ad andarsene: non più solo quella che fece la seconda guerra mondiale; quella subito dopo, non ancora del baby boom ma della ricostruzione e del boom sì. Non esente da errori o colpe nel suo ingenuo furore ottimistico, ma più d’ogni altra cosa tenace e alacre e smaniosa di trarsi con ogni mezzo dalla miseria e aprire nuove opportunità ai figli, raramente all’altezza delle aspettative in essi riposte.

(16 settembre 2012)

Continuare a ritenere che la tua sia stata una generazione fin qui alquanto inetta, pur avendo beneficiato – grazie ai sacrifici dei genitori e di condizioni al contorno sostanzialmente favorevoli, mai viste prima – di ottime opportunità educative e di un generale, invidiabile benessere. Una generazione rimasta prevalentemente o lungamente a guardare negli ambiti – sociale, culturale, economico, politico ecc. – che contano, coltivando tutt’al più tante sue nicchie minimali, marginali, fortemente autoreferenziali o al contrario illusoriamente idealiste e, così, destinate in partenza al fallimento. A fronte di una generazione precedente che, senza in realtà avere chissà quale preparazione, chissà quali doti, ma credendosela non poco, ha viceversa invaso fin da subito ogni campo, approfittando senza ritegno di ogni nuovo margine di manovra che si venisse via via a creare. Nella sua straripante idea di eccezionalità, nel suo vanaglorioso ritenersi la meglio gioventù mai esistita, ha voluto tutto; a suo modo ha ottenuto tutto; ma – sia permesso dirlo – di fatto ha anche sprecato tutto. La tua generazione invece no. Sarà stato che gli spazi importanti erano già quasi tutti occupati e presidiati con avidità da chi era arrivato prima, che non le andava di sgomitare e combattere o che era soddisfatta così, con quello che aveva o le passavano: ha voluto assai poco (se non in termini di libertà e passioni e piccole gratificazioni personali. Soddisfacendole in linea di massima, ma alla lunga pagando per queste anche prezzi non trascurabili). Ha di conseguenza ottenuto molto meno di quanto ci si potesse o dovesse attendere da essa vista la sua base di partenza. E non avrà ancora sprecato tutto, ma tante chance le ha sciupate anch’essa; e non perché le abbia utilizzate malamente, ma perché non le ha giocate affatto. La sua colpa maggiore, se di questo si può parlare, è perciò non aver saputo/voluto rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani nelle tante occasioni in cui forse era opportuno farlo. È aver continuato a pensare che tanto non ci si poteva far niente se andava in un modo anziché un altro; che era meglio non esporsi, non rischiare. Ed è anche aver creduto che in fondo era ancora presto, che hai voglia quanto tempo c’era ancora – mentre ora scopre di colpo che anche il suo tempo è prossimo a scadere, e non solo quello di chi l’ha preceduta.

Senza colpe?

Non ha colpe la generazione degli attuali quarantenni, quella che Andrea Scanzi definisce, nel libro Non è tempo per noi appena uscito per Rizzoli, una «generazione in panchina»? Ne ha, ne ha. Tra le principali, come ha ripetuto Scanzi intervistato a Uno Mattina, proprio quella di essersi autoassolta un po’ troppo; accanto a quella di non averci nemmeno provato più di tanto, con sufficiente convinzione e dedizione, ad agire in concreto, più che a pensare/elucubrare o, spesso, recriminare lamentevolmente.

Un perfetto idem sentire, per quel che mi riguarda. Giusto con una piccola aggiunta: distinguerei, tra gli attuali quarantenni, tra i nati prima e i nati dopo il 1970. Se i secondi mi paiono già avviati su una strada migliore, con una maggiore e più avvertita consapevolezza di sé in relazione al mondo esterno, riguardo ai primi (me tra quelli) non sono ancora del tutto convinto che si siano resi pienamente conto di quanto abbiano “sprecato” se stessi, imputando le colpe di quanto finora non è andato per il verso giusto nelle loro vite più a circostanze contrarie che al loro, di fatto, non averci provato a sufficienza o per tempo.

Un po’ e un po’

Noi ventenni a cavallo di Ottanta e Novanta, un po’ sognanti un po’ pratici un po’ letargici un po’ smaniosi un po’ sempre in divenire.

Un pensiero fisso

Quel fine d’anno, come non mai, avrebbe voluto lasciare l’Italia e, così facendo, venir via da un contagioso ed estenuante clima di negatività.

In giro, sempre più spesso, gli pareva di cogliere non tanto una sensazione di immiserimento (che pure c’era, diffusa e avvilente, sul piano materiale come su quello umano) quanto l’idea che, malgrado le cospicue false apparenze esterne, non fossero mai cresciuti sul serio: come popolo e Paese, per cominciare, ma a ben vedere anche come persone. Gli sembrava che di diventare adulta, a tutto tondo, tanta gente non avesse la minima intenzione. Era di conseguenza convinto che gli italiani del terzo millennio restassero al loro fondo, individualmente e collettivamente, piuttosto immaturi; in tante circostanze gli parevano anzi regrediti a livelli bambineschi. E sbagliasse o no, in questa come in altre valutazioni critiche, era insomma viepiù perplesso e a momenti esausto del mondo intorno a sé. Per questo un forte desiderio di evaderne. […]

In quel mese che adesso restava per voltare anno continuava intanto a riflettere, sforzandosi di fare un poco più di chiarezza nelle proprie idee su questo e su quello. Pensava alla propria situazione, a quella delle persone a lui più care e, indirettamente, al Paese nel suo complesso. Non di rado era preso da sconforto; ma riprendendosi da quegli attimi ricorrenti di pessimismo acuto, pensava e diceva anche che non bisognasse abbattersi più di tanto né tantomeno arrendersi.

Un pensiero fisso era a come li avessero cambiati a fondo, spesso amaramente, gli ultimi venti-trent’anni, e a come con quel mutamento avrebbero dovuto farci i conti a lungo e senza mezze misure: per capirne le dimensioni vere, le ragioni e le implicazioni sul presente e più ancora il futuro. A suo avviso, la storia politica e in parallelo esistenziale dell’Italia dagli anni Ottanta del vecchio secolo agli anni Dieci di quello nuovo era qualcosa che aveva drammaticamente esaurito parecchie energie positive e spento o fiaccato molti entusiasmi, lasciando in eredità montagne di speranze infrante e non pochi risentimenti.

Voi ultimi figli degli ultimi contadini

Ti accanisci oggi contro i tuoi diciott’anni,

demolisci trent’anni dopo gabbie di conigli,

solo materiali di risulta, non una tavola sana,

chiodi su chiodi, ingegno e pochissima spesa.

Vaglielo a dire ai ragazzi di oggi, figli o nipoti,

come passavate allora i pomeriggi e le estati,

voi ultimi figli degli ultimi contadini.

Vaglielo a dire le sudate pazzesche

dietro al fieno o a mietere il grano,

imballando e riportando la paglia,

le mangiate di polvere su trattori spogli e assordanti,

il letame caricato ancora a mano sui carri,

e le estenuanti botti d’acqua per innaffiare i cavoli,

pianta per pianta, sotto il sole torrido d’agosto,

smaniando per scappare via col motorino

e rincorrere un pallone su campi che erano tutta una buca.

Vaglielo a dire, quanto eravate stupidi e ignoranti

– ma anche quanto eravate belli e ridenti, e quanto fortunati –

ancora a contatto di una terra solo sudore e fatica,

voi ultimi figli degli ultimi contadini.

(4 giugno 2014)

PS Non avrà avuto e fatto molto di eccezionale la generazione di voi nati a cavallo tra Sessanta e Settanta – voi allo stesso tempo in ritardo di qualche anno sul mondo che era un tempo e in anticipo su quello che era in serbo, dunque molto spesso spiazzati, spaesati, lacerati, in un paralizzante limbo – ma è forse l’ultima in Italia ad avere goduto di un’infanzia in piena libertà, l’ultima cresciuta stando più fuori che in casa, più in mezzo al verde, alla polvere o all’asfalto che davanti alla tv o – e chi sapeva ancora che cosa fossero? – videogiochi e computer. E scusate se è poco.

Un «bricolage, esistenziale e professionale»

Letto l’articolo di copertina dell’ultimo numero del magazine «IL» di «Il Sole 24 Ore» scritto da Giuliano da Empoli, viene solo da dire: leggetelo, leggetelo! È un ritratto – direi perfetto – dell’ambivalente rapporto dell’Italia con il suo passato (e, dunque, con il suo presente e il suo futuro). E soprattutto di quella generazione di mezzo (la tanto – spesso anche da me – deprecata generazione X cui, pur marginalmente, ho la ventura di appartenere) che, contro ogni pronostico, oggi pare infine decisa a farsi largo, forte del suo originale «bricolage, esistenziale e professionale».

Oggi una nuova generazione si affaccia sulla scena. Di tutte è la più improbabile, quella che nessuno si aspettava di veder spuntare tra gli ori dei palazzi e i riflettori degli studi televisivi. Li chiamavano bamboccioni, i nati tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta. Sembravano il vaso di coccio tra due generazioni di ferro. Quella lirica, sicura di sé, dei figli del ’68 e del ’77. E quella digitale, altrettanto sicura di sé, degli iPhone e dei social network. Da una parte i nativi dell’ideologia, dall’altra quelli della tecnologia. Entrambi abituati al tutto e subito. Insofferenti nei confronti di qualsiasi ritardo e di ogni tentennamento. Nel mezzo, la generazione X, incerta su tutto, composta di individui diversi perfino da se stessi, figuriamoci dagli altri. La classe d’età meno uniforme della storia, la più sciancata, al punto che nessuno era mai riuscito a definirla in positivo. Un’armata Brancaleone di disadattati, insicuri che provavano a costruirsi una scialuppa con due tavole di cartone e un rotolo di scotch. Il fai-da-te come unica prospettiva esistenziale. Mai un manuale d’istruzioni che fosse uno.

Eppure, da questo insieme di debolezze è scaturita una forza imprevista. […] i trenta-quarantenni che producono un impatto sull’oggi hanno una curiosa caratteristica in comune: l’inattualità. Sono tutti un po’ sfasati, rispetto al nostro tempo. Ed è proprio questa impercettibile dissonanza che permette loro di essere contemporanei fino in fondo, di indirizzare il proprio tempo, anziché farsene schiacciare.

Anche perché il secondo carattere che hanno in comune è un’inattesa vena sovversiva. […] Quando tutti i prontuari che ti hanno costretto a imparare a memoria sono sbagliati e, nella pratica, ti portano fuori strada, l’unica possibilità di sopravvivenza è il bricolage, esistenziale e professionale. Non ci sono guide, né regole, né tabù. Giusto è quello che funziona, anche se contraddice tutti i dogmi. L’unica vera eresia sarebbe attardarsi a celebrare i rituali stanchi delle divinità morte.

Il risultato è uno strano laboratorio, nel quale è difficile orientarsi. Non c’è da stupirsi che i commenti degli editorialisti oscillino tra l’annotazione folcloristica e il punto di vista di Oscar Wilde: «La nuova generazione è spaventosa. Mi piacerebbe tanto farne parte».

Giuliano da Empoli, “Le cose cambiano /2”, «Il Sole 24 Ore», 23 marzo 2015.

Quando eravamo ancora imberbi

Leggo da un paio di giorni questo libro: ’80. L’inizio della barbarie, di Paolo Morando, pubblicato da Laterza. E a ogni pagina lo scoramento è sempre più forte; o, per meglio dire, la prostrazione.

Avendo vissuto in diretta quegli anni, gli anni adolescenziali e della primissima gioventù, uno – uno con una moderata coscienza critica, quantomeno – sa bene che non furono anni molto edificanti o, se preferite, indimenticabili. Sì, possiamo magari guardarli con tenerezza e un pizzico di nostalgia perché eravamo ancora giovanissimi, di fatto imberbi; da qui a poterli considerare esaltanti, però, credo che ce ne passi.

Rivederli invece scorrere davanti ai propri occhi, adeguatamente inquadrati, con l’accento su alcuni dei fenomeni deteriori che proprio in quel periodo cominciavano a manifestarsi con una certa evidenza e virulenza (per poi nei decenni successivi strabordare un po’ ovunque, con la massima visibilità oggi proprio qui, sul web), ha un effetto frastornante.

Perché all’epoca potevi forse percepire istintivamente che più di qualcosa non andasse, che si fosse avviata una trasformazione vorticosa – e non esattamente in meglio – dei costumi individuali e collettivi; ma la portata di tutto ciò ancora ti sfuggiva, senza dubbio. Trent’anni dopo è invece palese che a cavallo tra adolescenza e primissima gioventù hai assistito in diretta, per quanto in disparte o di striscio, all’emersione di tutta una serie di degenerazioni comportamentali che oggi si possono soltanto definire con termini spregiativi quali involgarimento, imbarbarimento, abbrut(t)imento, scadimento ecc.

Fa davvero spavento come in quei pochi anni, per tanti altri aspetti vitalissimi e innovativi in senso buono, sia cominciata questa corsa verso il degrado, nel pubblico come nel privato. E trent’anni dopo, per quanto possiamo esserci sforzati – studiando, leggendo o maturando in altra maniera – di non farci travolgere in pieno da quest’ondata degenerativa, purtroppo ci siamo ancora dentro fino al collo; e nessuno di noi, per un verso o per l’altro, ne è rimasto del tutto immune.

Se vi volete un po’ male, ma evidentemente anche un po’ bene, un libro dunque da leggere: Paolo Morando, ’80. L’inizio della barbarie, Roma-Bari, Editori Laterza, 2016, pp. 232, euro 16.

Una generazione al massimo

L’ennesimo funerale.

Nel paese di residenza – ma un po’ ovunque, in Italia, pare di capire – sono già diversi anni che la fascia d’età 70-80-90 perde componenti a ritmi accelerati (fenomeno peraltro accentuato anche tra le fasce più giovani, comprese le giovanissime, purtroppo). Per un lungo periodo questa generazione è stata l’incarnazione stessa dell’aumento della durata della vita media, con uno scarto – a spanne – di dieci anni e più rispetto a quella dei genitori (tra le cui fila, però, c’erano anche campioni eccezionali di longevità, per tanti aspetti difficilmente eguagliabili).

È una generazione che è arrivata sostanzialmente bene alla vecchiaia. Ha sofferto e faticato moltissimo in gioventù e anche più avanti, ma ha altresì raccolto parecchio. E il mondo che lascia è, pur con tutti i suoi difetti, senz’altro migliore di quello che aveva trovato (non ultimo in termini di durata della vita media, appunto), segno dunque di un contributo più che positivo al suo sviluppo.

Per le generazioni successive sarà allora un metro di paragone importante – per quanto scomodo, probabilmente: replicarne e magari migliorarne i risultati medi è tutto meno che scontato. Alla luce del presente, sembra molto più facile un arretramento, per evitare il quale occorrerà forse ritrovare almeno parte dello spirito originario di questa generazione che ora pian piano si congeda, dopo aver fatto, raggiunto e soprattutto dato il massimo che era nelle sue possibilità.

Bisogna ammetterlo.

Per chiudere

Dopo questo lungo pot-pourri d’antan, una poesiucola del lontano 1994, che in poche righe racchiude l’effetto che puntualmente mi fa riandare agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, tra Settanta e Ottanta, in un mondo ben diverso da quello venuto poi.

Vivono nel ricordo gli anni già giovanili,

retaggio di divertimenti e di sogni acerbi.

La memoria è nitida dei giorni da bambino

tra i mucchi della paglia e il fieno,

su al bosco, al lago, in sagrestia;

le partite di pallone prima della messa e a scuola

i canti, i film, le recite, le figurine,

gli sfottò e le superbie…

Poi gli anni da ragazzo in motorino

al bar, lo stadio, le feste di paese;

con l’autostop a scuola tardi la mattina,

gli scioperi per niente e noia tanta;

le bische a carte di Natale,

l’allergia ai balli a Carnevale…

Di pensare a questo e ad altro pure mi capita,

quando incontro per la strada un volto antico,

quando in macchina per caso al paese passo,

cresciuto assai, non più lo stesso. Allora

rapido il pensiero dalla realtà trasvola.

(marzo 1994)

Appendice

Per chiudere veramente, una citazione da un libro di Ennio Flaiano – Il gioco e il massacro, quinta edizione Rizzoli del giugno 1970 – rimediato a 5 euro al mercatino dell’antiquariato di Ascoli Piceno del settembre 2023, senza il quale forse non avrei sviluppato un’altra piccola fissa: quella per «l’autore più saccheggiato della letteratura italiana del Novecento». Il fatto è che leggi un brano come questo, da Oh Bombay!, e come fai a dire che Flaiano non avesse già capito, intuito o previsto quasi tutto, oltre cinquant’anni fa? Come fai a non amarlo, a non voler leggere altro di suo?

Adamante mi chiedeva che cosa stavo preparando e io risposi che non facevo proprio niente, ossia prendevo appunti, come tutti.

Continuai: «Non abbiamo più nulla da dire, questo è il guaio. Fino a qualche anno fa andava bene a raccontare il nostro machiavellismo, e anche il nostro boccaccismo di casa, tutto il nostro piccolo erotume cattolico, disponibilità, amore per la famiglia, pigrizia, son et lumière, l’estate (viviamo per aspettare l’estate, come i bagnini), adesso nemmeno questa roba va più. Stiamo diventando un paese caratteristico e noi andiamo su e giù per il fondale come le comparse del coro. Aneliamo alla nostra piccola tecnologia, a Sade e Masoch, amiamo il rustico in città, i soffitti in legno, l’happening e l’oppening, la regia come critica letteraria, le vacanze pagate, tenere un diario, dare consigli psicologici, e la ricchezza, per passare inosservati».

«Lei tiene un diario?» domandò Adamante.

«No, ma prendo appunti. Moriremo prendendo appunti.»

Ecco, quest’ultima osservazione sul “prendere appunti” racchiude un po’ anche il senso di tutte le citazioni e osservazioni personali che ho riportato in questo post antologico. Del resto, commentando su Facebook il passo di cui sopra poco dopo averlo letto, mi esprimevo così, con un “noi” che rimandava chiaramente a un “io”:

Salvo casi rari e più che apprezzabili, non teniamo con metodicità un diario; ma il nostro modo di stare sui social è, in gran parte, per chi ne fa un uso attivo, un prendere continuamente appunti, un cercare ininterrottamente di catturare e fissare qualcosa – note, suggestioni, pensieri, immagini – che pensiamo possano venirci utili, ora o in futuro, per meglio definire chi siamo, cosa ci piace e cosa no, cosa ci ispira e cosa ci irrita, cosa desideriamo, come avremmo voluto che fosse davvero la nostra vita se ne avessimo avuto ieri la possibilità o come vorremmo che fosse se domani prendesse corpo un’altra strada, quella lungamente sognata. Appuntiamo dunque di tutto, sulla base degli stimoli del momento, senza un ordine e un piano prestabiliti, ma confidando che, unendo tra loro i puntini, presto o tardi giungeremo a un’immagine più compiuta di noi stessi e di ciò che abbiamo a cuore. A quel punto, forse non ci interesserà più prendere appunti in modo sconclusionato, ma apriremo un quaderno nuovo, dove cominceremo a scrivere con metodo e puntiglio le nostre storie, oppure abbracceremo con convinzione il silenzio, forti di quella pace interiore finalmente raggiunta. Fino ad allora, solo appunti su appunti.